-

-

Sur Ernesto “Che” Guevara

- Diarios de motocicleta, de Walter Salles (Brésil, 2003), en 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent à la découverte de l'Amérique Latine sur une vieille moto. La confrontation avec la réalité sociale et politique des pays visités éveillera de nouvelles vocations associées à un désir de justice sociale.

- Che-1ère partie: El argentino, de Steven Soderbergh (USA, 2008), le parcours du Che, de sa rencontre avec Fidel Castro en exil au Mexique en 1955 jusqu’au triomphe de la Révolution Cubaine en 1959, en passant par les trois ans de guérilla dans la Sierra Maestra.

- Che-2e partie: Guerrilla, de Steven Soderbergh (USA, 2009), après la Révolution, la gloire du Che est au plus haut. En témoigne son discours aux Nations Unies, réitérant son engagement dans le combat du tiers-monde contre l'impérialisme américain. Mais il démissionne de toutes ses fonctions à Cuba pour mener une nouvelle guérilla en Bolivie.

Sur Cuba

- Fresa y chocolate, de Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío (1994), à La Havane, David, un étudiant militant du parti communiste, est chargé d'enquêter sur les activités d'un marginal, Diego. Homosexuel, celui-ci tombe amoureux de David.

- Guantanamera, de Juan Carlos Tabío et Tomás Gutiérrez Alea (1995), des fonctionnaires se réunissent pour régler l’épineux problème du transport des défunts à Cuba. Adolfo décide que chaque région devra prendre en charge les corps qui passeront sur ses terres. Mais voilà que sa belle-mère meurt avec pour dernier souhait d'être enterrée à l'autre bout de l'île. Adolfo va escorter le corps dans ce long périple.

- Buena Vista Social Club, de Wim Wenders (1999), le compositeur Ry Cooder parlait souvent avec enthousiasme à Wim Wenders du disque qu'il avait enregistré à Cuba avec de vieux musiciens, Buena Vista Social Club, succès international. En 1998, Cooder retourne à Cuba y faire un nouveau disque. Wim Wenders est du voyage avec une équipe de tournage.

- Lista de espera, de Juan Carlos Tabío (2000), Emilio, jeune ingénieur au chômage, arrive à la gare routière d'un village de Cuba. Des dizaines de personnes y attendent l'arrivée d'un bus ou, mieux encore, la réparation de celui qui est en panne. Un bus apparaît enfin, mais n'offre qu'une seule place. La tension monte…

- Antes que anochezca, de Julián Schnabel (2000), retrace la vie de l'écrivain cubain Reinaldo Arenas: son enfance, son enthousiasme pour la révolution castriste, ses désillusions, son homosexualité, ses séjours en prison, son exil politique à New York en 1980.

- Viva Cuba, de Juan Carlos Cremata Malberti (2005), Malu et Jorgito, deux enfants, se sont promis d'être amis pour la vie, bien que leurs familles se détestent. Quand la grand-mère de Malu meurt et que sa mère décide d'aller vivre à l'étranger, Malu et Jorgito s'enfuient. Commence un périple à travers Cuba...

- El cuerno de la abundancia, de Juan Carlos Tabío (2008), dans un village cubain, une nouvelle se répand comme une traînée de poudre: tous ceux qui portent le nom de Castiñeiras recevront un gros héritage déposé au XVIIIe siècle par des religieuses dans une banque anglaise. Tous les Castiñeiras se lancent dans les démarches pour toucher leur part...

- Chico & Rita, de Fernando Trueba et Javier Mariscal (2010), Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les airs de jazz venus d’Amérique, rêvant de s’y faire un nom. La belle Rita gagne sa vie en chantant dans les clubs. De La Havane à New York, en passant par Hollywood, Paris et Las Vegas, la musique va les entraîner dans une histoire d’amour passionnée, à la poursuite de leurs rêves et de leur destinée.

- Habana muda, de Eric Brach (Fr, 2010), Chino, marié et père de deux enfants, vit avec sa famille à la Havane et enchaîne les petits boulots pour survivre. Lorsque José, un Mexicain en visite à Cuba, tombe amoureux de lui, Chino doit décider s'il veut quitter l'île avec lui pour aider sa famille. Mais José se pose des questions sur les motivations de Chino: partage-t-il ses sentiments ou cherche-il juste à quitter le pays?

- Siete días en La Habana, de 7 réalisateurs (2011), un portrait contemporain de La Havane à travers un film en 7 chapitres réalisés par Benicio del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noé, Juan Carlos Tabío et Laurent Cantet. Chaque chapitre raconte une journée de la semaine, à travers le quotidien d’un personnage différent. Un film qui fait résonner l’âme de cette ville hétéroclite au fil des quartiers, des ambiances, des générations et des cultures.

- Juan de los Muertos, de Alejandro Brugués (2011), tandis que La Havane est prise d’assaut par une armée de zombies, les médias officiels laissent entendre que ce désordre est le fait de dissidents soutenus par le gouvernement américain. La ville est prise de panique jusqu’au moment où Juan vient à la rescousse. Il a découvert qu’on pouvait tuer les morts vivants en réduisant leurs cerveaux en bouillie…

- Haydée et Celia, de Veronika Petit et Renaud Schaack (2012), en 1953, Haydée Santamaría participe à l’attaque de la caserne Moncada. En 1956, Celia Sánchez rejoint à son tour la guérilla. Après la victoire, Haydée est nommée Présidente de la Maison des Amériques, une institution culturelle prestigieuse, et Celia devient la secrétaire personnelle et la compagne de Castro. Le portrait de deux femmes qui ont joué un rôle fondamental dans la Révolution cubaine.

Sur le Mexique

- Rojo amanecer, de Jorge Fons (Mex, 1989), raconte la nuit du massacre de Tlatelolco le 2 octobre 1968 à Mexico, vécue par une famille mexicaine moyenne. Vingt ans après les faits, ce film, le premier à aborder un sujet longtemps tabou au Mexique, témoigne de l'impact des mouvements étudiants sur les consciences politiques.

- La ley de Herodes, de Luis Estrada (Mex, 1999), comédie satirique sur la corruption au Mexique. En 1949, les habitants d’un village décapitent leur maire qui tentait de fuir avec l’argent public. Juan Vargas, éboueur du village affilié au PRI, fera office de maire jusqu’aux prochaines élections. Plein de bonnes intentions, il va peu à peu découvrir les bénéfices du pouvoir et de la corruption...

- Fraude: México 2006, de Luis Mandoki (Mex, 2006), une chronique de la fraude présumée lors des élections présidentielles du 2 juillet 2006, qui ont porté au pouvoir Felipe Calderón face à Andrés Manuel López Obrador.

Lien vers le documentaire (VO)

- Sleep Dealer, de Alex Rivera (Mex, 2008), dans un futur proche, la main d’œuvre mexicaine, reliée par ordinateur aux entreprises américaines, travaille à distance sur des chantiers américains tout en vivant au Mexique. Dans ce monde où le virtuel domine, trois personnes entrent en connexion et vont risquer leur vie pour échapper à ce destin.

- ¡Viva México!, de Nicolas Défossé (Mex, 2010), le 1er janvier 2006, des milliers de zapatistes fêtent le départ de leur porte-parole, le Sous-commandant Marcos. Sa mission: parcourir le pays pendant six mois pour écouter les citoyens qui aspirent à un autre Mexique. Ce périple qui commence comme un murmure isolé grandit comme le cri de centaines de milliers: Viva México!

- Revolución, 10 réalisateurs (Mex, 2010), dix voix du cinéma mexicain actuel s’unissent pour célébrer les 100 ans de la Révolution: un moment historique qui résonne encore dans la société d’aujourd’hui.

- Cinco de Mayo: la batalla, de Rafa Lara (Mex, 2013), une reconstitution de la bataille de Puebla, date marquante de l'histoire du Mexique. Voulant mettre l’archiduc Maximilien à la tête du pays, Napoléon III envoie 6 500 soldats français prendre Mexico. Marchant sur la capitale, ceux-ci rencontrent les troupes mexicaines le 5 mai 1862.

Sur l’Amérique Centrale

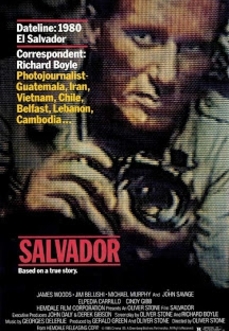

- Salvador, d’Oliver Stone (USA, 1986), le journaliste Richard Boyle, accablé de problèmes privés et professionnels, s'exile au Salvador pour trouver un scoop dans un pays en pleine guerre civile. Il y retrouve María, une femme qu'il a aimée, et découvre les horreurs d’un conflit méconnu du reste du monde.

- Carla’s song, de Ken Loach (RU, 1995), Glasgow, 1987. George est amoureux de Carla, réfugiée nicaraguayenne qui a fui la guerre dans son pays après avoir été témoin d'événements dont elle ne veut pas parler. Un jour il la sauve d'une tentative de suicide. Il décide alors de se rendre avec elle au Nicaragua sur les traces de son passé.

- Under fire, de Roger Spottiswoode (USA, 1983), au Nicaragua en 1979, le photographe Russel Price couvre la guerre civile opposant le dictateur Somoza aux rebelles. Suite à de malencontreux événements, Price et ses collègues doivent se cacher de l'armée...

- Carlos, l’aube n’est plus une tentation, de Thierry Deronne (Venezuela, 2012), premier documentaire consacré à la vie de Carlos Fonseca Amador (1936-1976), guérillero nicaraguayen, fondateur du Front Sandiniste de Libération Nationale, assassiné par la Garde nationale de Somoza trois ans avant le triomphe de la révolution.

Sur la Colombie

- Dancer upstairs, de John Malkovich (USA, 2001), dans un pays d'Amérique Latine gangrené par une guérilla, Agustín Rejas, policier idéaliste, tente d’en capturer l’insaisissable chef, Ezekiel. Rejas croit échapper à la tourmente dans les bras de Yolanda, la professeur de danse de sa fille, mais les apparences sont trompeuses...

- Los colores de la montaña, de Carlos César Arbeláez (Colombie, 2010), Manuel habite un village des Andes colombiennes et joue souvent au football avec ses copains. Un jour, il envoie le ballon sur un champ de mines par inadvertance. La bande de gamins décide d’aller le récupérer… Derrière les jeux d’enfants, le conflit armé gangrène la vie quotidienne et les habitants quittent inexorablement les lieux.

- Pequeñas voces, de Jairo Eduardo Carrillo et Óscar Andrade (Colombie, 2010), film d’animation basé sur les récits d’enfants de 9-12 ans qui ont grandi dans la violence du conflit colombien. Le film utilise leurs dessins et différentes techniques d’animation pour nous transporter dans leur pays et nous faire partager leurs rêves et leurs espoirs.

- Sin tregua, de Juan José Lozano (Colombie, 2008), Hollman Morris, journaliste colombien, tente de concilier vie professionnelle et privée, engagement et craintes pour la sécurité des siens. Avec son émission de télévision Contravía, il dénonce la barbarie du conflit armé. Ses reportages lui ont valu une reconnaissance internationale, mais aussi menaces de mort et intimidations en tout genre.

- Impunité, de Juan José Lozano (Colombie, 2010), prétextant la lutte contre les FARC, des groupes paramilitaires ont tué des milliers d’innocents. Bilan de ces dix années: 50 000 morts. 40 chefs paramilitaires sont aujourd’hui jugés dans le cadre du processus Justice et Paix. Peu à peu, on remonte la piste des commanditaires jusqu’au sommet de l’Etat. Un tiers du parlement est mis en examen. Des centaines de familles attendent la vérité.

- Operación E, de Miguel Courtois (Colombie, 2012), Colombie, décembre 2007: le monde entier attend la libération de deux otages des FARC, Clara Rojas et son fils Emmanuel, né en captivité. Quelques années plus tôt, le bébé a été confié de force par la guérilla à un paysan, José Crisanto. Le film raconte l’histoire de cet homme et de sa famille dont la vie va se transformer en tragique périple.

- La sirga, de William Vega (Colombie, 2012), fuyant la violence armée qui a décimé sa famille, Alicia se réfugie à La Sirga, l’auberge d’Oscar, le seul proche qu’il lui reste. Mais cet endroit sûr ne sera pas épargné: le retour de Freddy, le fils d’Oscar, ses intentions troubles et ses liens avec des acteurs de la guerre, amèneront à La Sirga ce qu’Alicia craint le plus.

Sur le Pérou

- La boca del lobo, de Francisco José Lombardi (Pérou, 1988), l'histoire véridique de la tuerie de Soccos : le 13 novembre 1983, un groupe de policiers entre de force dans une maison et traite les habitants, qui fêtent un événement, en terroristes du Sentier Lumineux. Une dénonciation des excès de la lutte anti subversive.

- Paloma de papel, de Fabrizio Aguilar (Pérou, 2001), Juan et d'autres enfants sont enrôlés de force par les terroristes. Malgré sa peur, Juan arrive un jour à s'échapper afin de prévenir les habitants de son village qu'un nouvel attentat va avoir lieu...

- Ojos que no ven, de Francisco José Lombardi (Pérou, 2003), à travers six histoires, le film montre les conséquences dévastatrices sur la société péruvienne du gouvernement Fujimori (1990-2000), dominé par la manipulation et la corruption.

- Mariposa negra, de Francisco José Lombardi (Pérou, 2006), thriller politique inspiré d’une histoire vraie. Gabriela apprend l'assassinat de son fiancé, un juge dont la mort serait liée à une orgie. Décidée à découvrir la vérité et aidée par une journaliste, elle va pénétrer dans les entrailles d'une corruption issue des plus hautes sphères du gouvernement Fujimori.

- La prueba, de Judith Vélez (Pérou, 2006), dans une société rongée par la corruption et le terrorisme. Miranda doit retrouver son père disparu, son sang pouvant sauver la vie de son petit frère Tomás. Elle entame ses recherches à Arequipa, où il a été vu pour la dernière fois cinq ans auparavant.

- Lucanamarca, de Carlos Cárdenas et Héctor Gálvez (Pérou, 2008), Santiago de Lucanamarca, une communauté paysanne reculée des Andes, est secouée par la présence de la Commission de la Vérité et de Réconciliation qui vient ouvrir les tombes des 69 morts du massacre du 3 avril 1983. 20 ans plus tard, surgit la possibilité de guérir les vieilles blessures...

- Fausta, la teta asustada, de Claudia Llosa (Pérou, 2008), Fausta souffre de la maladie du sein effrayé, transmise selon une croyance populaire par "le lait de la douleur" des mères ayant été violées par des soldats entre 1980 et 1992, pendant la lutte anti subversive du Gouvernement péruvien contre Le Sentier Lumineux.

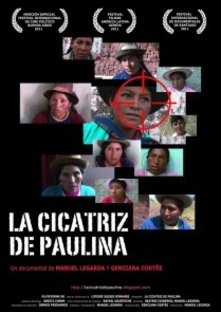

- La cicatriz de Paulina, de Manuel Legarda (Pérou, 2010), en 1995, le président Fujimori annonce au Congrès un programme de planning familial qui prétend améliorer la santé des futurs parents. Mais trois ans plus tard, la presse révèle une campagne de stérilisation forcée. Les indiennes victimes de ces procédés commencent à parler…

- 1509 Operación Victoria, de Judith Vélez (Pérou, 2011), documentaire sur la capture d’Abimael Guzmán, leader du Sentier Lumineux. En deux ans, les services secrets réalisèrent ce qui ne put jamais être fait en dix: connaître les rouages et le modus operandi de l’organisation et en localiser les dirigeants.

Sur la Bolivie

- Di buen día a Papá, de Fernando Vargas (Bol, 2005), à La Higuera en 1967, le Che est tué et sa dépouille exposée publiquement avant d'être enterrée dans un lieu secret. Trois générations de femmes vivant dans la région sont diversement affectées par cet épisode historique.

- Bolivie, une révolution élue, d’Anne Delstanche (Fr, 2009), la Bolivie regorge de ressources naturelles et est pourtant l’un des pays les plus pauvres d’Amérique Latine, un pays où les communautés indigènes sont discriminées. Pourquoi cette situation et quelles perspectives se sont-elles ouvertes avec l’arrivée au pouvoir d’Evo Morales, le premier président indien de Bolivie?

- Cocalero, de Alejandro Landes (Bol, 2007), documentaire sur la campagne électorale de Evo Morales, qui le fit parcourir la Bolivie. Alors dirigent syndical cocalero et candidat du MAS, indien aymara, son impressionnante détermination le porta triomphalement à la présidence. Le récit d’une victoire sans précédents.

Lien vers le documentaire (VO)

- Érase una vez en Bolivia, de Patrick Córdova (Bol, 2012), le périple infernal de deux demi-frères aux rapports conflictuels, de La Paz à la frontière chilienne, pendant la Guerre du gaz de 2003.

- Insurgentes, de Jorge Sanjinés (Bol, 2012), l’histoire de la Bolivie à travers ses événements les plus marquants: du soulèvement indigène de 1781 à la République plurinationale actuelle, en passant par la Guerre du Chaco, la révolution de 1952, l’expulsion du président Sánchez de Lozada ou la Guerre du gaz. 220 années de résistance.

Sur l’Equateur

- Qué tan lejos, de Tania Hermida (Eq, 2006), Esperanza, jeune touriste espagnole en quête d’aventures, rencontre Teresa, étudiante équatorienne au cœur brisé. Les deux femmes vont entreprendre un périple à travers l’Equateur. Plein de péripéties et de rencontres pittoresques, ce voyage leur fera découvrir un pays de contrastes.

- Prometeo deportado, de Fernando Mieles (Eq, 2010), qu’ont en commun un magicien, un top model, un écrivain, un universitaire et un champion de natation? Ils partagent l’orgueil et le malheur d’être Equatoriens. Aujourd’hui, ils sont retenus dans la salle d’attente d’un aéroport européen avec de nombreux compatriotes qui doivent être déportés. Ils vont peu à peu transformer le lieu en un petit Equateur...

- Mejor que antes, de Andrés Barriga (Eq, 2010), dans ce film construit à partir d’histoires et de témoignages, le réalisateur s’attache aux habitants de l’Equateur d’aujourd’hui en s’appuyant sur le legs d’Eloy Alfaro, dirigeant révolutionnaire emblématique du XIXe et fil conducteur qui les relie entre eux et à l’Equateur. Leurs histoires sont marquées par celle du héros de la révolution libérale.

- En el nombre de la hija, de Tania Hermida (Eq, 2011), Manuela et son frère Camilo passent l’été 1976 dans la ferme de leurs grands-parents. Leur grand-mère, catholique conservatrice, insiste pour que Manuela soit baptisée, mais celle-ci refuse, défendant fièrement les idées de son père communiste et athée. Cet événement changera pour toujours la petite fille et sa relation avec sa famille.

- Con mi corazón en Yambo, de María Fernanda Restrepo (Eq, 2011), la réalisatrice revient sur l’affaire Restrepo, crime d’état perpétré le 8 janvier 1988, en se basant sur ses souvenirs. Ce jour-là, ses frères Carlos Santiago et Pedro Andrés moururent torturés par la police. Jetés dans la lagune de Yambo dans le Parc National Cotopaxi, leurs corps n’ont jamais été retrouvés.

- Ecuador, une politique au-delà de l’utopie, de Jacques Sarasin (Eq, 2013), dans un monde où les pays du Nord exportent leur modèle économique et politique, l’Equateur s’est engagé dans une réforme profonde. Rafael Correa, président depuis 2006, invente une nouvelle gouvernance, transformant le pays en une démocratie participative, sociale et écologique. Il a apporté aux Equatoriens l'espoir qu’ils avaient leur mot à dire.

Sur l’interventionnisme américain en Amérique Latine

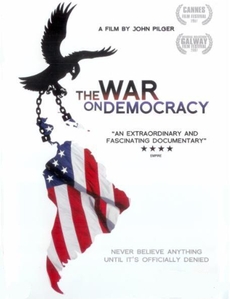

- The war on democracy, de John Pilger (RU, 2007), dans ce documentaire, le journaliste John Pilger examine le rôle de Washington dans les manipulations politiques en Amérique Latine au cours des 50 dernières années, et la réaction actuelle des latino-américains face à cet interventionnisme.

votre commentaire

votre commentaire

-

Sur la Seconde République et la Guerre Civile

- Las Hurdes, de Luis Buñuel (Esp, 1933), unique documentaire de Buñuel, il dénonce la pauvreté extrême qui sévit alors dans l’une des régions les plus reculées et inhospitalières d’Espagne, où règnent la malnutrition, la maladie et l'insalubrité. Une œuvre majeure, censurée par la 2nde République et oubliée, puis restaurée et réhabilitée.

- Espoir-Sierra de Teruel, d’André Malraux (Fr, 1945), ce film, inspiré de son roman éponyme, est le seul film de Malraux. Il retrace des faits d’armes de la Guerre civile en 1938.

- Mourir à Madrid, de Frédéric Rossif (Fr, 1963), 1936. La guerre civile éclate en Espagne. Durant quatre années, Républicains et Nationalistes s'affrontent jusqu'à la dictature franquiste. Un documentaire incontournable réalisé à partir d’images d’archives.

- Las largas vacaciones del 36, de Jaime Camino (Esp, 1975), premier film espagnol de non-propagande sur la Guerre civile, il raconte l’interminable été de plusieurs familles de la bourgeoisie catalane qui, surprises en pleines vacances par le soulèvement militaire de 1936, décident d’attendre la fin du conflit sur leur lieu de villégiature, à la grande joie des enfants.

- Las bicicletas son para el verano, de Jaime Chávarri (Esp, 1984), chronique relatant le destin de plusieurs familles bourgeoises pendant la guerre civile espagnole.

- La vaquilla, de Luis García Berlanga (Esp, 1985), à ce jour la seule comédie sur la Guerre civile: un groupe de soldats républicains passe dans la zone franquiste pour voler la vache destinée aux fêtes taurines.

- ¡Ay Carmela!, de Carlos Saura (Esp, 1990), deux comédiens ambulants qui chantaient pour les combattants républicains sont arrêtés par les troupes franquistes. Pour sauver leur peau, ils vont accepter, non sans réticence, de faire un spectacle ridiculisant les brigadistes polonais emprisonnés avec eux.

- Belle époque, de Fernando Trueba (Esp, 1993), au printemps 1931, les quelques jours de bonheur de Fernando, jeune déserteur recueilli par Manolo, peintre désabusé, lorsque ses quatre filles arrivent de Madrid pour lui rendre visite.

- Libertarias, de Vicente Aranda (Esp, 1995), en 1936, le déclenchement de la Guerre civile oblige María, religieuse, à quitter son couvent. Elle trouve refuge dans un bordel, où elle fait la connaissance d’un groupe de femmes anarchistes qui luttent contre le régime franquiste, mais aussi contre l'ordre établi.

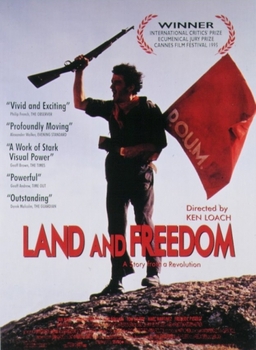

- Land and Freedom, de Ken Loach (RU, 1994), à la mort de son grand-père, une jeune femme découvre en fouillant dans ses affaires le passé militant de celui-ci et sa participation en tant que brigadiste international à la guerre d’Espagne, aux côtés des anarchistes et des communistes.

- La niña de tus ojos, de Fernando Trueba (Esp, 1998), dans les années 40, une équipe de cinéma espagnole part en Allemagne nazie réaliser une co-production. Les différences de tempéraments entre Allemands et Espagnols rendent le tournage des plus folkloriques. Une comédie savoureuse!

- La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda (Esp, 2000), à la fin de l'hiver 1936, dans un village de Galice, c'est la première rentrée des classes pour Moncho, petit garçon de 8 ans. Il a peur car il a entendu dire que les maîtres battent les enfants, mais Don Gregorio va lui donner le goût de l’apprentissage et le marquer à jamais...

- El espinazo del diablo, de Guillermo del Toro (Esp, 2001), pendant la Guerre civile, Carlos, un garçon de 12 ans dont le père est décédé, débarque à Santa Lucía, orphelinat dirigé par Carmen et le professeur Casares. Mais il doit faire face à l'hostilité de ses camarades et de Jacinto, l'homme à tout faire. Le lieu dissimule deux secrets: l'or de la cause républicaine et le fantôme d'un enfant qui hante le sous-sol.

- Soldados de Salamina, de David Trueba (Esp, 2003), de nos jours, une jeune romancière espagnole en mal d'inspiration enquête sur la trouble disparition d'un écrivain franquiste, Rafael Sánchez Mazas, pendant la Guerre civile. Sa quête de la vérité se transforme peu à peu en quête de soi-même.

- Las 13 rosas, de Emilio Martínez Lázaro (Esp, 2007), l’histoire vraie de treize jeunes femmes de 16 à 29 ans, fusillées en 1939 par les franquistes car elles appartenaient aux Jeunesses Socialistes.

- La mujer del anarquista, de Marie Noëlle et Peter Sehr (Esp, 2008), l'histoire de Manuela, dont l'époux, Justo, se bat pour ses idéaux durant la Guerre civile. Justo est déporté dans un camp de concentration. Durant des années Manuela n'a aucune nouvelle de son mari, mais ne perd pas espoir.

- Ne pas s’avouer vaincu, de Henri Belin et Susana Arbizu (Fr, 2011), exilé républicain à Bobigny, Daniel Serrano, 91 ans, se bat pour réhabiliter la mémoire de son frère Eudaldo, fusillé à l’issue de la Guerre civile. Eudaldo, maire-adjoint du Front Populaire, n’est toujours pas reconnu dans ce village tolédan où la mairie se refuse aussi à débaptiser les rues qui exhibent encore des noms franquistes. Exaspéré par la passivité des autorités, Daniel lutte seul contre le pacte de silence et d'oubli de l'Espagne actuelle.

- La maleta mexicana, de Trish Ziff (Esp, 2011), la valise mexicaine, c’est l’histoire de deux boîtes disparues à Paris en 1939 et retrouvées à Mexico en 2007. Elles contiennent plus de 4.200 négatifs de photographies prises durant la guerre d’Espagne par trois photographes qui se sont rendus en Espagne pour couvrir la Guerre civile: Robert Capa, David Seymour et Gerda Taro. La valise mexicaine révèle le contenu de ces boîtes et l’importance qu’elles ont aujourd’hui.

Sur le Franquisme

- El verdugo, de Luis García Berlanga (Esp, 1963), en échange d'un bel appartement, un employé des pompes funèbres accepte l'emploi de bourreau, se jurant de démissionner le jour où une exécution se présenterait. Mais ce jour arrive...

- Canciones para después de una guerra, de Basilio Martin Patino (Esp, 1971), film de montage visuel et sonore racontant les années de l'immédiat après-guerre, le mal de vivre, la faim, la peur et la mort, tandis que sur la bande-son se succèdent les chansons, films et réclames de l’époque.

- Salvador Puig Antich, de Manuel Huerga (Esp, 2006), le 2 mars 1974, Salvador Puig Antich, jeune militant du Mouvement Ibérique de Libération, devenait le dernier détenu politique exécuté en Espagne selon le procédé du "garrot vil". Voici son histoire et celle des tentatives désespérées de ses proches pour éviter son exécution.

- El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro (Esp, 2006), Espagne, 1944. Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ofelia chez son nouvel époux, l’autoritaire Vidal, capitaine de l'armée franquiste. Alors qu’Ofelia se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la maison un mystérieux labyrinthe. Pan, une créature magique, lui révèle qu'elle est autre la princesse disparue d'un royaume enchanté. Mais Ofelia doit accomplir trois dangereuses épreuves...

- Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda (Esp, 2008), Galice, 1940. Menacé par la persécution idéologique du régime franquiste, Ricardo se cache dans l’appartement où vivent sa femme Elena et leurs trois enfants. A l’extérieur, pour les autres, Elena est veuve…

- Hoy no se fía, mañana sí, de Francisco Avizanda (Esp, 2010), Madrid, 1953. Gilda Novás, une jeune orpheline qui travaille comme dactylo dans une radio, appartient à une confrérie catholique et est indicateur de la police. Alors qu’elle essaye de sortir de la précarité, elle fait la connaissance d’un jeune psychiatre critique du régime; mais elle plaît aussi à Cisco, son chef, militant communiste clandestin.

- Balada triste de trompeta, de Álex de la Iglesia (Esp, 2010), sous la dictature franquiste, Javier trouve du travail en tant que clown triste dans un cirque où il va rencontrer un invraisemblable panel de personnages marginaux, mais surtout un autre clown, brutal, rongé par la haine, Sergio. Les deux clowns vont s’affronter sans limites pour l’amour d’une belle et cruelle acrobate, Natalia.

- Pa negre, d’Agustí Villaronga (Esp, 2010), dans les années suivant la Guerre civile, marquées par la violence et la misère, un mystérieux meurtre vient secouer les secrets enfouis d’un petit village de Catalogne. Andreu, jeune garçon dont le père est injustement accusé du crime, pénètre alors un monde d’adultes fait de vices et de mensonges…

- La voz dormida, de Benito Zambrano (Esp, 2011), en 1940, un an après la fin de la Guerre civile, des prisonnières attendent, pour certaines, leur procès, pour d'autres, leur exécution. Hortensia, enceinte, fait partie de ces femmes qui croupissent dans les geôles de Madrid. Sa sœur Pepita, montée de Cordoue pour être près d'elle, va faire la connaissance de Paulino, qui fait partie des résistants proches de son beau-frère.

- Pájaros de papel, de Emilio Aragón (Esp, 2009), à la fin de la Guerre civile, un musicien, un ventriloque, une chanteuse et un orphelin forment, avec d’autres âmes égarées, une curieuse famille qui vit et lutte au jour le jour, avec ses peines et ses joies, stimulés par la musique et le chant. Un fait inattendu les mettra à l'épreuve.

- Familystrip, de Lluis Miñarro (Esp, 2009), le jeune peintre Francisco Herrero réalise le portrait de la famille du producteur et réalisateur Lluís Miñarro. Le documentaire devient une conversation intime et met à nu une famille typiquement espagnole, retraçant son histoire, du franquisme à nos jours.

- Caracremada, de Lluis Galter (Esp, 2010), face à une dictature, il faut résister coûte que coûte même si la mort est au bout du chemin. Ce fut le choix de Ramón Vila Capdevila, dit Caracremada, anarchiste catalan qui lutta jusque dans les années 60 alors même que son organisation syndicale, la CNT, avait renoncé. Le personnage était une sorte de cowboy solitaire, une légende, mais aussi une énigme existentielle.

- 30 años de oscuridad, de Manuel H. Martín (Esp, 2011), en 1939, à la fin de la Guerre civile, Manuel Cortés, maire républicain d’un village andalou, est contraint de se cacher pour échapper aux représailles des franquistes. C'est dans sa propre maison qu'il trouve refuge, dans un réduit secret, derrière une cloison. Il y passera 30 années, soigné par sa femme, jusqu'à l'amnistie de 1969. Ce documentaire d'animation raconte l'histoire de ces « taupes » qui ont passé une partie de leur vie confinés pour échapper à la répression.

- La Roca, de Raúl Santos (Esp, RU, 2011), en 1969, Franco ferma la frontière avec Gibraltar. Déclarés ennemis par leurs pays respectifs, les habitants des deux villes se mariaient pourtant entre eux et vivaient heureux avec leurs enfants bilingues. La décision de Franco sépara des milliers de familles qui pendant 13 ans se réunissaient à la frontière le dimanche pour s’apercevoir. L’histoire d’une tragédie.

- Miel de naranjas, de Imanol Uribe (Esp, 2012), Andalousie, années 50. Dans le régime répressif de l'après-guerre, Carmen parvient à faire affecter son fiancé Enrique au Tribunal Militaire pour qu'il y effectue son service militaire. Enrique devient alors le témoin d'injustices quotidiennes et comprend que pour changer le cours des choses, il va devoir agir aux côtés de ceux qui combattent la dictature dans la clandestinité.

- Insensibles, de Juan Carlos Medina (Esp, 2012), à la veille de la Guerre civile, un groupe d’enfants insensibles à la douleur est interné dans un hôpital au cœur des Pyrénées. De nos jours, David Martel, brillant neurochirurgien, doit retrouver ses parents biologiques pour procéder à une greffe indispensable à sa survie. Il va ranimer les fantômes de son pays et se confronter au funeste destin des enfants insensibles.

Sur l’Espagne démocratique

- 23-F: la película, de Chema de la Peña (Esp, 2011), le premier film qui retrace la tentative de coup d’état de 1981. De la prise du Congrès jusqu’à la libération des députés, 17 heures qui ébranlèrent la jeune démocratie espagnole.

- Los caminos de la memoria, de José Luis Peñafuerte (Esp, 2009), Espagne, 1975: Franco meurt après 40 ans d'un régime qui a fait des centaines de milliers de victimes. Aujourd’hui, l'Espagne commence à lever le voile sur cette période à travers la Loi de Mémoire Historique.

- Escuchando al juez Garzón, de Isabel Coixet (Esp, 2011), interview du juge Baltasar Garzón par l’écrivain Manuel Rivas. Le magistrat y retrace sa trajectoire personnelle et professionnelle, sans omettre les polémiques qu’il a soulevées en Espagne lors de sa lutte contre l’impunité des crimes franquistes.

- La Plaza, la gestación del movimiento 15-M, de Adriano Morán (Esp, 2011), entre mai et juin 2011, des citoyens espagnols se sont élevés contre la situation économique et ont occupé la Puerta del Sol, place principale de Madrid. La Plaza est le premier documentaire qui analyse les origines et les implications du mouvement des Indignés.

votre commentaire

votre commentaire

-

ESPAGNE

- Alma gitana, de Chus Gutiérrez (Esp, 1995), de la difficulté d’être gitane et supporter le poids des traditions quand on a 18 ans et que l’on est amoureuse d’un payo...

- Flores de otro mundo, de Icíar Bollaín (Esp, 1999), lors d'une rencontre annuelle de célibataires organisée dans une petite ville, des couples se forment. Mais pour Patricia, dominicaine, et Milady, cubaine, il s’agit surtout de régulariser leur situation clandestine.

- Vengo, de Tony Gatlif (Esp, 2000), au sein de la communauté gitane d’Andalousie, où l’honneur est essentiel, la famille de Caco a une dette de sang envers celle des Caravaca. Quelqu’un devra payer.

- 14 kilómetros, de Gerardo Olivares (Esp, 2007), deux Maliens décident de prendre la route de l’Europe. En chemin ils rencontrent Violette. Le périple à travers l'Afrique commence, au péril de leur vie, jusqu’au détroit de Gibraltar.

- Rabia, de Sebastián Cordero (Esp, 2009), Madrid. Rosa et José María, immigrés latino-américains, viennent de se rencontrer lorsque ce dernier cause la mort de son chef de chantier. Il doit alors se cacher et trouve refuge à l'insu de tous dans la grande maison bourgeoise où Rosa est employée comme domestique…

- Sombras, de Oriol Canals (Esp, 2009), chaque année, des milliers d'immigrés viennent s’échouer en Espagne. Un autre naufrage les y attend : l’errance parmi les ombres. Depuis la marge d’un monde qui ne veut plus les voir, ces hommes se confient à leur famille par vidéo.

- Biutiful, de Alejandro González Iñárritu (Esp, 2010), Uxbal, père de deux enfants, est un homme en chute libre. Il survit à Barcelone en exploitant des clandestins asiatiques. Sensible aux esprits, il sent que la mort rôde et le guette…

- La puerta de no retorno, de Santiago Zannou (Esp, 2010), le réalisateur revient sur l'histoire de son père Alphonse, béninois immigré en Espagne depuis 40 ans. Alphonse fait les marchés de Madrid et gère un échec qu’il n’a jamais voulu admettre. Âgé, il sent que l’heure est venue de faire la paix avec son passé, d’affronter ses erreurs et de retourner en Afrique chercher la réconciliation, avec sa famille mais aussi avec lui-même.

- Amador, de Fernando León de Aranoa (Esp, 2011), Marcela, immigrée latino-américaine, accepte de s’occuper d’Amador, vieil homme malade dont la famille est partie en vacances. Elle va vite se retrouver face à un dilemme moral suite à un événement inattendu…

- La pirogue, de Moussa Touré (Sénégal, 2012), un village de pêcheurs dans la banlieue de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues vers les îles Canaries. Baye Laye est capitaine d’une pirogue de pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas partir, mais il n’a pas le choix: il devra conduire 30 hommes en Espagne.

AMÉRIQUE LATINE

Sur les latinos des USA et la frontière Mexique/Etats-Unis

- El Norte, de Gregory Nava (Mex/USA, 1983), pendant la guerre civile au Guatemala, l’armée massacre les paysans et les dépossède de leurs terres. Rosa et son frère en réchappent, passent clandestinement la frontière et se réfugient aux Etats-Unis.

- Bread and roses, de Ken Loach (RU, 2000), Maya, jeune mexicaine, émigre à Los Angeles et décroche un emploi de femme de ménage dans une entreprise. Mais les conditions de travail sont inacceptables, et elle refuse de se soumettre…

- Un día sin mexicanos, de Sergio Arau (Mex/USA, 2004), que deviendraient les Etats-Unis s’ils se réveillaient un matin sans plus aucun latino dans le pays?

- Spanglish, de James Brooks (USA, 2005), décrit le choc des cultures wasp et latina lorsque Flor, jeune mexicaine, est embauchée comme gouvernante chez un couple d’américains à qui elle va faire découvrir d’autres valeurs.

- Trois enterrements/Los tres entierros de Melquíades Estrada, de Tommy Lee Jones (USA, 2005), Melquíades, mexicain illégal travaillant au Texas, est tué par erreur par un policier de la Border Patrol. Le meilleur ami de Melquíades va lui faire payer son crime d’une façon très particulière.

- Wassup Rockers, de Larry Clark (USA, 2006), suit de jeunes latinos qui, pour sortir du quotidien de leur ghetto de South Central à Los Angeles, vont faire du skate à Beverly Hills : leur présence détonne vite dans le paysage…

- Echo Park L.A., de Richard Glatzer et Wash Westmoreland (USA, 2006), a pour toile de fond une communauté latino de Los Angeles, où la famille d’une adolescente prépare sa fête de quinceañera.

- Babel, de Alejandro González Iñárritu (Mex/USA, 2006), comme dans Amores perros, le réalisateur présente les histoires de personnages vivant à des endroits différents de la planète –notamment à la frontière Mexique-USA– mais tous liés par un événement qui va faire basculer leurs vies.

-

Padre Nuestro, de Christopher Zalla (USA, 2007), Pedro veut rejoindre son père à New York. Accompagné de son ami Juan, ils immigrent clandestinement aux Etats-Unis. Pendant le voyage, Juan vole la lettre qui contient l'adresse du père de Pedro, s'enfuit et usurpe l'identité de son ami. Pedro va tenter de retrouver son père.

- Norteado, de Rigoberto Perezcano (Mex, 2009), à Tijuana, un Mexicain multiplie les tentatives de franchir la frontière et tue l’attente quotidienne.

- La jaula de oro, de Diego Quemada Díez (Mex, 2013), Juan, Sara et Samuel, quinze ans, fuient le Guatemala pour tenter de rejoindre les Etats-Unis. Au cours de leur traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk, un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et voyageant sans papiers. Les adolescents aspirent à un monde meilleur mais vont très vite devoir affronter une toute autre réalité.

Sur l’immigration

- Bolivia, d’Adrián Caetano (Arg, 2001), évoque l’immigration bolivienne en Argentine à travers le personnage de Freddy, qui découvre que Buenos Aires n’est pas l’Eldorado qu’il imaginait.

- Balseros, de Carles Bosch et Josep María Domenech (Esp, 2002), documentaire sur les milliers de Cubains qui en 1994, en pleine Période Spéciale, ont gagné les Etats-Unis à bord d’embarcations de fortune, à cause du chaos économique régnant dans l’île.

- Habana blues, de Benito Zambrano (Esp/Cuba, 2005), à Cuba, Ruy et Tito, deux amis d'enfance, essaient de vivre de leur musique, accumulant les petits boulots pour enregistrer leur maquette et organiser leur premier concert. Quand deux producteurs espagnols débarquent à Cuba à la recherche de nouveaux talents, les deux musiciens tentent leur chance.

Sur la misère et les inégalités

- El baño del Papa, de Enrique Fernandes et César Charlone (Uruguay, 2007), en 1998, la petite ville uruguayenne de Melo, à la frontière brésilienne, attend la visite du Pape Jean-Paul II. Les médias ayant annoncé la venue de milliers de pèlerins, les habitants s’ingénient à trouver des moyens de faire des affaires. Beto a pensé à des toilettes publiques…

- Une famille brésilienne, de Walter Salles (Brésil, 2008), à Sao Paulo, Cleusa élève seule ses 4 fils nés de pères différents.Reginaldo, le plus jeune, cherche obstinément son père; Dario rêve d'être footballeur mais ses 18 ans le rattrapent; Dinho se réfugie dans la religion tandis que Denis, déjà père, gagne difficilement sa vie. Tous cherchent une issue.

- Partes usadas, de Aarón Fernández (Mex, 2008), Iván, 14 ans, vit au Mexique avec son oncle Jaime, vendeur de pièces détachées de voitures. Ils rêvent tous les deux d'une vie meilleure et économisent afin d'émigrer illégalement à Chicago. Lorsque Jaime apprend qu'il a besoin de plus d'argent que prévu pour payer le passeur, il décide d'initier son neveu au vol de pièces détachées.

- La nana, de Sebastián Silva (Chili, 2008), Raquel fête son anniversaire chez ses employeurs, où elle travaille comme bonne à tout faire depuis vingt ans. Lorsque sa patronne lui annonce l'arrivée de Mercedes, qui doit l'aider dans ses tâches, Raquel le prend très mal et commence à exercer une pression psychologique sur son entourage...

-

Dioses, de Josué Méndez (Pérou, 2008), Diego et Andrea, deux adolescents, vivent loin de la réalité du Pérou, dans la luxueuse villa familiale au bord de l'océan. Un jour, leur père amène sa nouvelle amie à la maison. Elle a vingt ans de moins que lui, vient des quartiers pauvres et va devoir apprendre les règles que son nouveau statut implique.

- La Yuma, de Florence Jaugey (Nicaragua, 2009), Yuma veut être boxeuse. Dans son quartier pauvre de Managua, les gangs luttent pour le contrôle de la rue. Le ring est sa seule option. Une rue, un vol, une rencontre, Yuma rencontre Ernesto, un garçon issu d’un milieu aisé. Ils tombent amoureux, mais les inégalités qui les séparent les transforment vite en adversaires, dans un Nicaragua divisé en classes sociales violemment contrastées.

- Los Herederos, de Eugenio Polgovsky (Mex, 2010), montre des enfants au travail dans les campagnes mexicaines. L’histoire d’une misère dont on hérite depuis des générations.

- La sociedad del semáforo, de Rubén Mendoza (Colombie, 2010), Raúl, un paysan déplacé par la violence, vit désormais à un carrefour de Bogota. Aliéné par la drogue, il s’entête à vouloir contrôler la durée du feu rouge pour que vendeurs ambulants, acrobates ou handicapés aient le temps de mendier. Les feux de signalisation sont pour ces miséreux leur vie et leur tombe.

Sur les luttes indigènes et les minorités ethniques

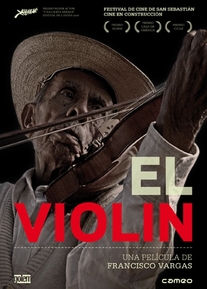

- El violín, de Francisco Vargas (Mex, 2006), Don Plutarco et son fils Genaro mènent une double vie : fermiers, ils font aussi partie de la guérilla zapatiste. Un matin, les leaders de leur mouvement sont capturés par l'armée. Plutarco parvient à s'enfuir dans la montagne avec les femmes et les enfants, mais reste un problème majeur: les munitions sont restées cachées dans le village occupé par les soldats.

- Días de Santiago, de Josué Méndez (Pérou, 2004), démobilisé après avoir combattu contre la guérilla du Sentier Lumineux, un jeune militaire se réadapte difficilement, hanté par ses souvenirs de guerre.

- Madeinusa, de Claudia Llosa (Pérou, 2005), dans un village perdu des Andes, l’arrivée de Salvador, un jeune venu de Lima, va bouleverser les traditions et le destin de Madeinusa, une belle jeune fille.

- L’œil des Zapatistes (collectif, 2008), programme de films réalisés par les communautés du Chiapas et les paysans indiens, dans le cadre d’un projet visant à présenter le Zapatisme par ceux-là mêmes qui luttent.

-

Mémoires d’un Afro-Péruvien, de Jovita Maeder (Pérou, 2008), Rolando, un Afro-Péruvien, raconte l'histoire de ses ancêtres, esclaves africains. Aujourd'hui il se bat au sein d'organisations afro-péruviennes pour défendre leurs droits et leur identité dans un Pérou où l'importance de leur culture n'est toujours pas reconnue.

votre commentaire

votre commentaire

El futuro será hispano